- 「やりたいことリスト」を作ったものの、結局何も達成できていない

- 100個も目標を立てたのに、どこから始めればいいかわからない

- 何を書いたのかすら忘れてしまっている

せっかくやりたいことを考えたのに、そのままにしていたらもったいないですよね。実際に「やりたいことリスト」を作ったものの、いつの間にか忘れてしまう人は多いです。特に、目標を達成するための具体的なスケジュールを決めていないと、「時間が経つだけで何も進んでいない…」という状況になりがち。

わたしは現在進行形でやりたいことリスト100を達成するために奮闘中です。そしてせっかくなら3年で達成しようとスケジュールを立てました。

この記事では、「やりたいことリスト100を達成するためのスケジュールの立て方」を解説します。

この記事のポイント

- 期限を設定する理由

- 達成率を上げるジャンル分けの方法

- 無理のないスケジュールの立て方

なぜ期限を決めることが重要なのか?

「いつかやりたい」から「どうやったらできるか」につながる

- いつか副業を始めたい

- いつかあそこに旅行したい

と思いながら、結局何もできないまま時間が過ぎてしまった経験はありませんか?人は期限がないと、目の前のことを優先してしまいます。

たとえば、夏休みの宿題やテスト勉強を思い出してください。期限が決まっているからこそ、「そろそろやらないと」と行動に移せます。働いている人なら、仕事の納期を守るために計画を立てたり、締切直前に集中した経験があるはずです。

期限がないとどうなるでしょう?「いつか行きたい」と思っていた旅行が、いけないまま数年経ってしまう。「資格取るまで頑張る」と始めた勉強が、いつの間にか手つかずになっている。こうして目標が先延ばしになってしまいます。

締め切りは人を動かす力になります。「今やるべきこと」が明確になり、行動に移しやすくなるのです。

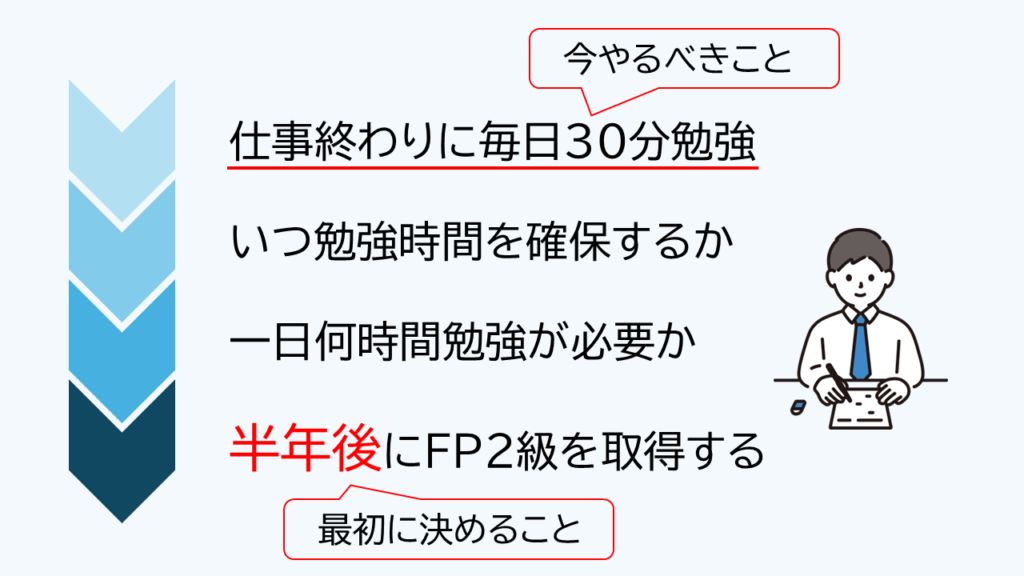

今やるべきことがわかる

期限を設定することで、さらに今すべきことを確認することができます。目標達成には日々の行動の優先順位がはっきりさせることが重要です。

たとえば、「半年後にFP2級を取る」と決めると、次に何時間勉強したらいいのか、いつ勉強時間を確保できるかと考えるようになります。期限が決まることで、「今すぐやるべきこと」が明確になり、行動の優先順位をつけやすくなるのです。

しかし半年後の目標ではその場のスマホの誘惑に勝つことはなかなか難しいですよね。そういったときは納期を細分化すると効果的です。具体的には「短期・中期・長期」に分けることです。

- 短期目標(1週間~1ヶ月):参考書1冊を終わらせる (毎日〇ページ読む)

- 中期目標(1ヶ月~3ヶ月):練習問題で半分以上の点数を取る。

- 長期目標(3ヶ月~6か月):合格点以上の点数を取る

具体的な期限を決めることで、目標を達成するために何をすればよいかが明確になり優先順位をつけやすくなります。さらに、目標が達成できていないところから計画を修正することができます。

3. 計画的に取り組むことで、達成率が上がる

「目標設定理論」という考え方があります。これは、「人は具体的で期限がある目標を設定すると、行動が変わり、達成率が上がる」という理論です。

たとえば、「いつか副業を始めたい」と考えている人が、何もしないまま時間が過ぎるのに対し、「3ヶ月以内にブログを開設する」と決めた人は、具体的な行動を起こしやすくなります。目標を具体化し、期限を決めることで、達成に向けた行動が習慣化されるのです。

また、「スモールステップ」の考え方も重要です。一気に大きな目標を達成しようとすると挫折しやすいため、小さなステップを積み重ねることがポイントです。たとえば、

- 「1日10分だけ勉強する」

- 「週に1回ブログの記事を書く」

- 「まずは近場の旅行から始める」

このように、計画的に取り組むことで、達成率が大幅に向上します。

4.スケジュールを立てすぎると逆効果?

ここまでの内容とは逆の話になってしまいますが、すべてに納期設定をしなければいけないわけではありません。あなたのリストの中には「これはやりたい!」というものもあれば、「いつかできたらいいな」くらいのものもあると思います。すべてに納期を設定するのは大変ですし、逆にプレッシャーに感じてしまうこともあります。

- 必ず達成したい目標:納期を設定してモチベーションを上げる

- いつか達成し出来たらいいなという目標:忘れないようにメモして定期的に見返す

こうして自分の中でバランスの良いやり方を見つけましょう。

スケジュールを立てる前に

だんだんスケジュールを立てたくなってきませんか?でもちょっと待ってください!その前にいくつか確認してほしいことがあります。これをすることで、ぐっとスケジュールを立てやすくなるはずです。

スケジュールを立てる前に目標を具体化しよう

あなたの目標は、達成したことを実感できるものになっていますか?例えば「英語が話せるようになりたい」と思っても、ただ「英語を勉強する」と書くだけでは、どのレベルまで到達すれば達成なのかが曖昧 ですよね。その結果

- 「何をすればいいのかわからない」

- 「達成したのに達成感がない」

という状態に陥ってしまいます。ここで大事なのは

- 数値や期限を設定されている

- 達成基準を明確になっている

ということです。

たとえば「副業でブログを始める」という目標ではブログを開設した時点で目標達成でしょうか。それとも1円でも収益が発生したら目標達成でしょうか。具体的な目標にすることで達成に近づきます。

私の場合は

- ブログで初収入を得る

- 100記事を書く

- アクセスを10,000人/月達成する

というようにそれぞれを目標としています。

おかゆ

おかゆ一つひとつ目標を達成しながら次のステップに進めるように工夫しました

他にも、もし「英語が話せるようになりたい」という目標であれば思い切って

- TOEIC800点以上

- 英会話を1年続ける

こういう風に、自分が胸を張って達成したということがわかる目標に切り替えましょう。

どのくらいでやりたいことリスト100を達成したいか決めよう

この後ジャンル分けをしますがその時に「人生を通して達成すること」と「期限を決めて達成すること」を意識してください。そしてそのうちの「期限を決めて達成すること」に関してはすべてを達成するためにどのくらいの期間をかけるかを考えましょう。

たとえば私は3年で達成したいと決めました。その理由は次のようなものです。

- 人生でやりたいことなら早く達成したほうが人生が楽しくなると思ったから

- 単純に3年後に30歳になるため区切りが良かった

もちろん「人生を通してやりたいこと」もあるため100個を3年で達成することは難しいと思っていますが、ある程度の期限の目標があると全体のスケジュールも立てやすいです。もちろん3年というのはあくまで1例です。あなたに合った期間を選んで目標を現実的に達成できるようにしましょう!

100個達成までのペース例 (年間 / 月)

- 3年で達成 → 年間33個 / 月2.8個

- 5年で達成 → 年間20個 / 月1.6個

- 7年で達成 → 年間14.2個 / 月1.2個

100個達成までのペース例 (毎月達成個数)

- 毎月1個達成 → 8年4カ月

- 毎月2個達成 → 4年2カ月

準備すること

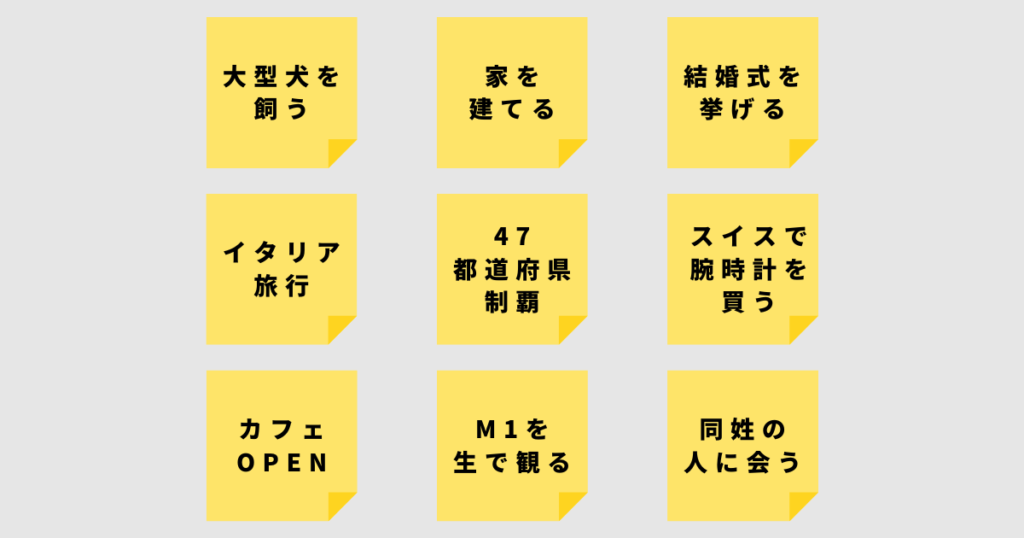

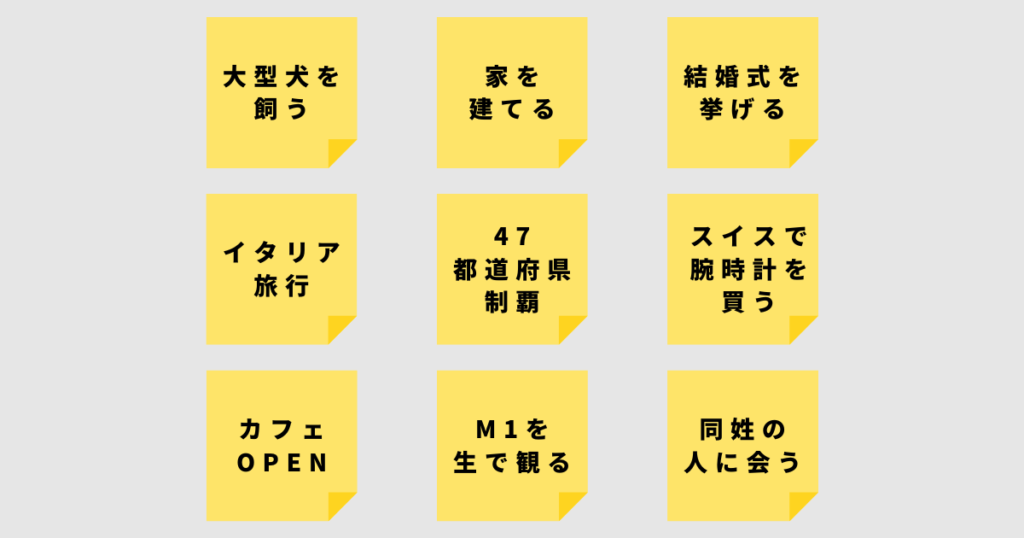

スケジュールを立てる前に準備をしましょう。準備とはやりたいことリストを「見える形」にして「自由に動かせる」ようにすることです。私が考える方法は二つ。

- エクセルでまとめる

- 付箋に書き出す (大きいものだと動かすときに不便)

書き出す理由は3つです。

- 実際に動かせるのでジャンル分けがしやすい

- マーカーや目印などで意識したいものを目立たせられる

- スケジュールを立てるときも視覚的に判断できる

準備が出来たら、ジャンル分けから始めてみましょう!

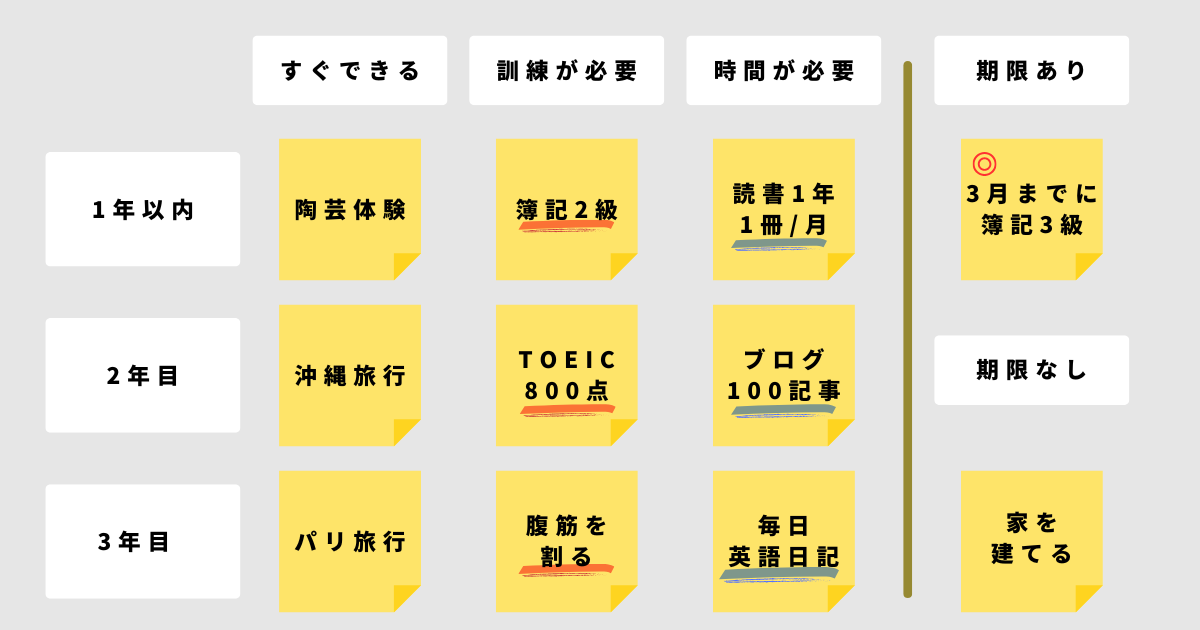

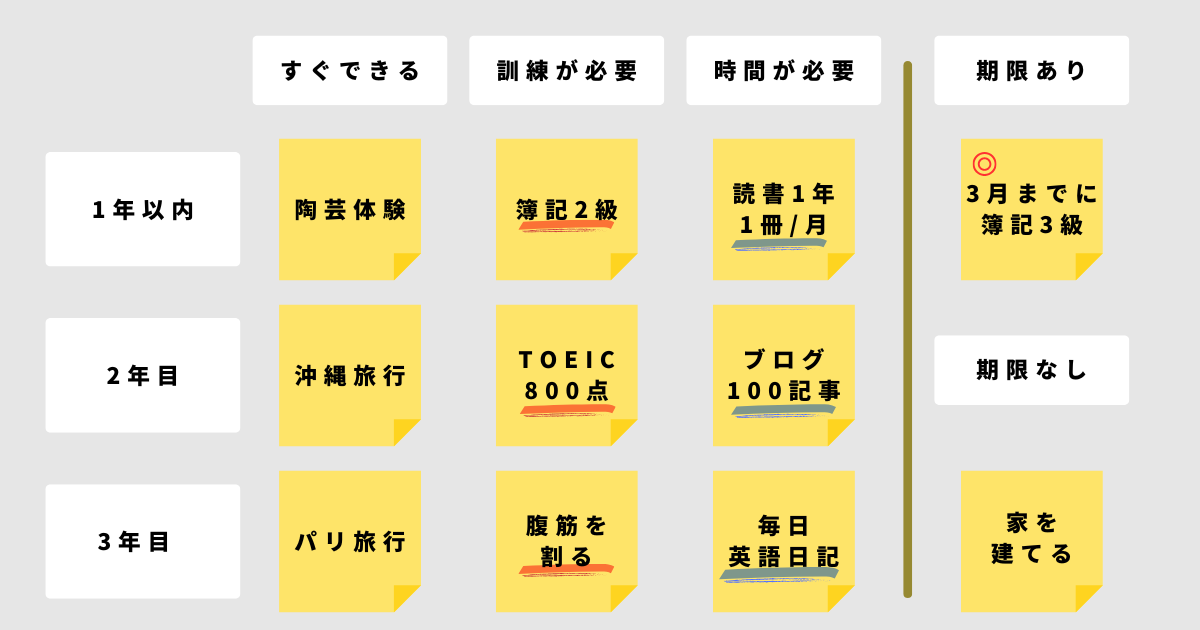

やりたいことをジャンル分けしよう

いきなり期限を設定しようとしてもどうしたらいいかわからないですよね。そんな方にオススメなのが「やりたいことをジャンル分けする」方法です。ジャンル分けすることで、次のようなメリットがあります。

- どの目標を優先すべきかが明確になる

- 具体的なスケジュールを立てやすくなる

- 精神的な負担を減らせる

やるとやらないとではスケジュールを立てる際の解像度が段違いです!

①すでに期限が決まっているもの

自分の力では変えられない期限があるものをリストアップしましょう。

たとえば

- 3月までにこの資格を取る → 会社での昇格のため

- 今年中にTOEICで800点を目指す → 就活で有利にするため

- 推しのグループの次のライブに行く → 来年から休止すること決まった

これらはすでに期限が決まっているため、優先度が高いです。同時にスケジュールが立てやすいものでもあります。これらの目標に関しては二重丸を付けるなど目印をつけてわかりやすくしましょう。

②短期・中期・長期に分けて整理する

明確な納期が決まっていないものは、次の3つに分けてみましょう。

| 期限 | 目標の例 |

| 長期:人生のうちで達成する | 家を建てる / 子供とお酒を飲む |

| 中期:3年以内に達成する (自分に合った年数) | 副業の収益化 / 海外旅行の計画 |

| 短期:1年以内に達成する | 資格の取得 / 行きたい場所 |

短期目標を「今年中に達成する目標」としてスケジュール化 すれば、すぐに動けるようになります。

今年中に達成したい目標

最も優先すべき目標です。あまり多すぎても達成できない可能性がありますが、これは今年のうちにやるぞという気持ちをもって選定しましょう。漠然とやりたいと思っていたことも、「今年中に達成するぞ」と考えることで具体的な行動が見えてきます。

行動に移すことで意外と時間がかかることや、想定より費用がかかることがわかることもあります。その時はまた計画を立て直しましょう。こうした悩みも漠然と思っているだけでは見つからず、実際に計画を立てようと思って初めて知ることができるものです。

③訓練が必要なものとそうでないものを分ける

やりたいことリストを見て、次の3つに分類しましょう。

| 分類 | 目標の例 |

| すぐできる (お金時間を確保すれば可能) | 陶芸体験 / 北海道で海鮮丼を食べる |

| 訓練が必要 (スキルが必要) | 資格を取る / 腹筋を割る |

| 時間が必要 (継続が必要) | 毎日瞑想を1カ月続ける / ブログ100記事 |

時間・お金があればすぐにできる

これらに関しては「時間を作る」ことと「お金を貯める」ということを意識すればすぐにでも達成できます。ざっくりとしたスケジュールを立てて実現していきましょう。

これらのことは必ずしも優先順位が高いというわけではありません。しかしリストを作っておけば、あなたが別にやりたいことや欲しいものがあるときに、どちらを優先するべきかを考えることができます。

たとえば

陶芸体験 / 北海道で海鮮丼を食べる など

達成に訓練が必要

訓練が必要なものはすぐにできるものではありません。勉強や技能習得のための計画を立ててどのようにすれば達成できるかを考える必要があります。

たとえば

資格を取る / 腹筋を割る など

達成に時間が必要

これは訓練というよりかは、目標自体に継続が必要というものです。こうした目標も時期を決めて取り組み始めなければ、ずるずると時間が経ってしまい達成できません。

たとえば

毎日瞑想を1カ月続ける / ブログ100記事 など

④達成しやすいもの、意識しなくても達成できるものを分ける

最後にすべての目標に期限を設ける必要はありません。比較的容易に達成できるものや、特に意識しなくてもできそうなものもあると思いいます。

たとえば趣味の中の延長にあるものや、すでに習慣として身についているものです。

- すでに習慣化できている筋トレで「ベンチプレスで〇kgを上げる」

- 料理が趣味で書いているレシピブックを1冊書き終える

こうした目標は無理に期限を決めなくても自然と達成できることが多いです。ただし、「いつまでに達成するか決めたほうがモチベーションが上がる」という場合は、期限を設定するのも良いでしょう。

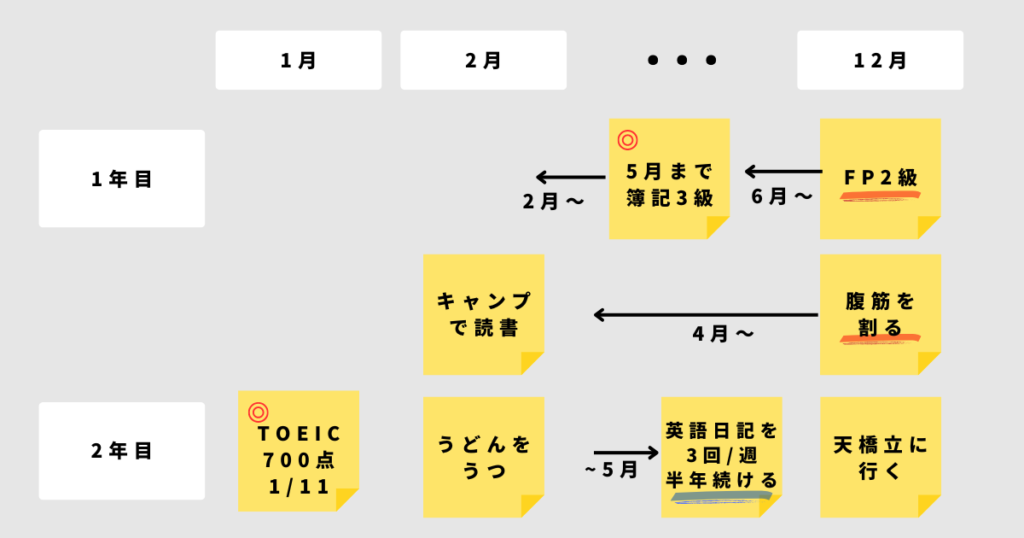

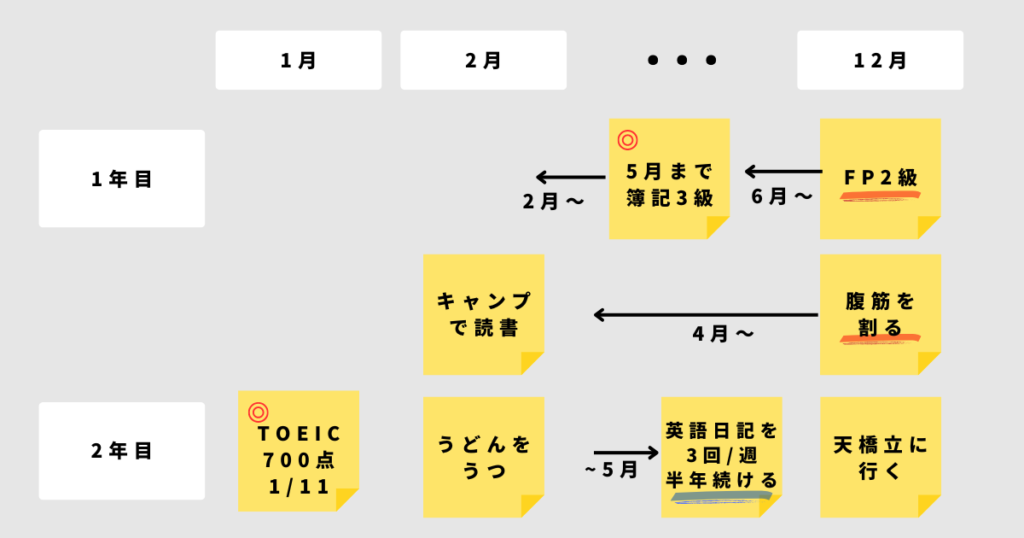

スケジュールを立てる

- 「スケジュールを立てるのが苦手」

- 「計画を立てても続かない」

という人は多いかもしれません。しかし、目標達成のカギは「現実的で続けられるスケジュール」を作ることです。そのためにまず意識したいことは次の2つのバランスです。

- 出来る限りスケジュールを立てる (※細かいスケジュールは立てない)

- 無理してすべてのスケジュールを立てない

スケジュールを立てようと思って初めて調べることもあると思います。その行動を行うためにも出来る限りスケジュールを立てることを意識しましょう。この時は詳細を決めるのではありません。このくらいにできたらいいなという感覚で期限を考えてみましょう。

あまり詳細なスケジュールを立ててもその通りに行くことは少ないです。皆さんも似たような経験があるのではないでしょうか。細かいスケジュールを立てるのは直近で達成したい目標だけに絞りましょう。

また先のこと過ぎて検討がつかないことや、いつかやりたいなくらいに思っていることのスケジュールを無理に立てる必要はありません。最低限今年中にやりたいことは期限を決めましょう。

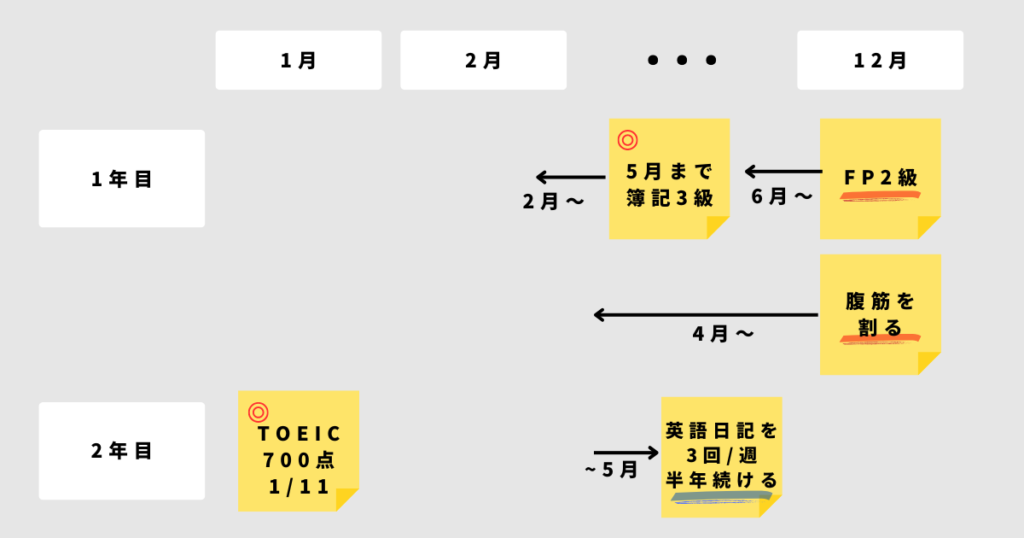

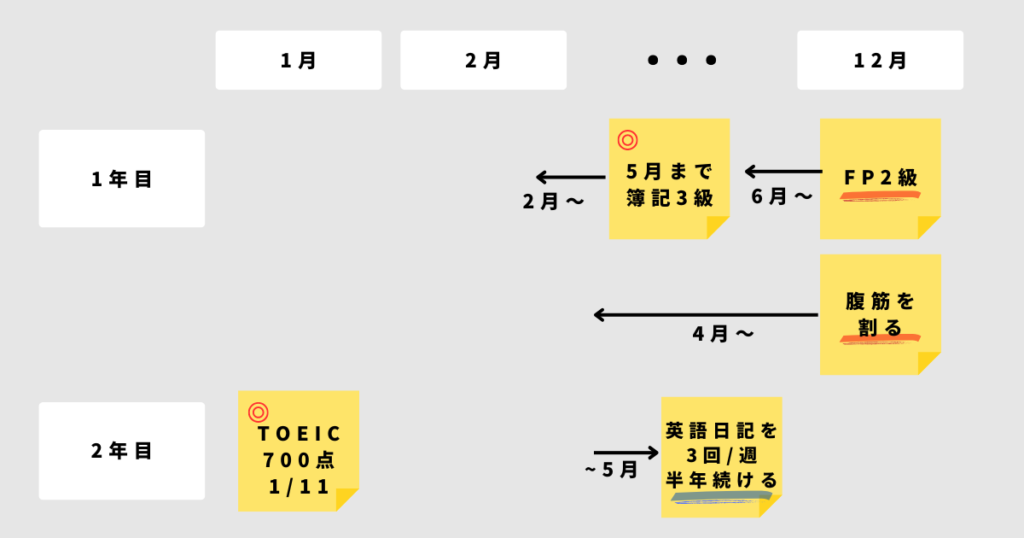

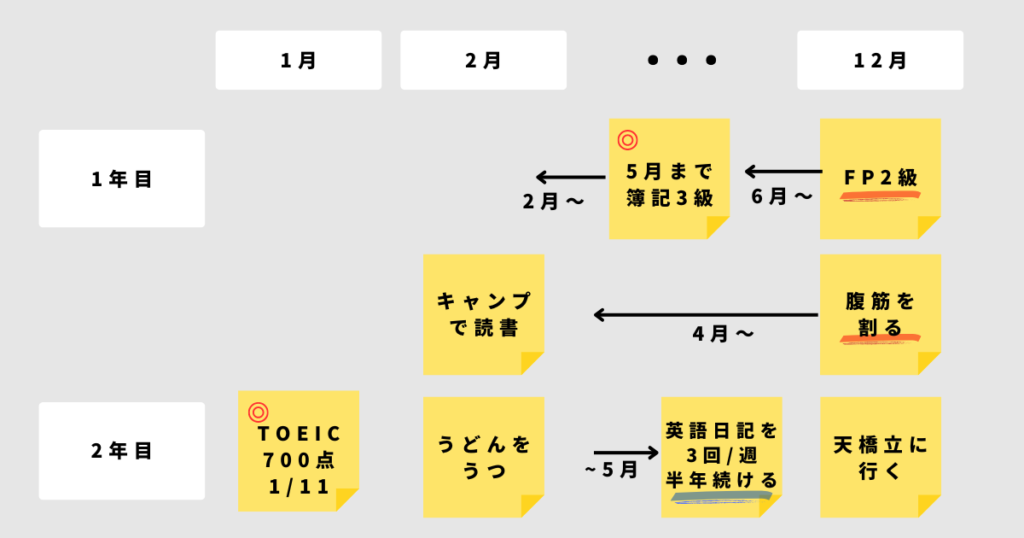

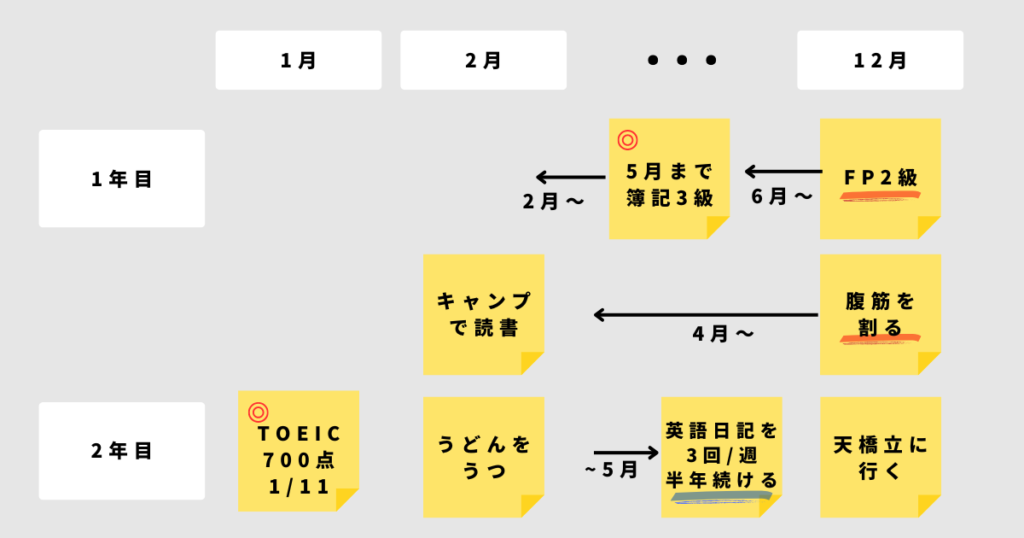

スケジュールを立てるための準備

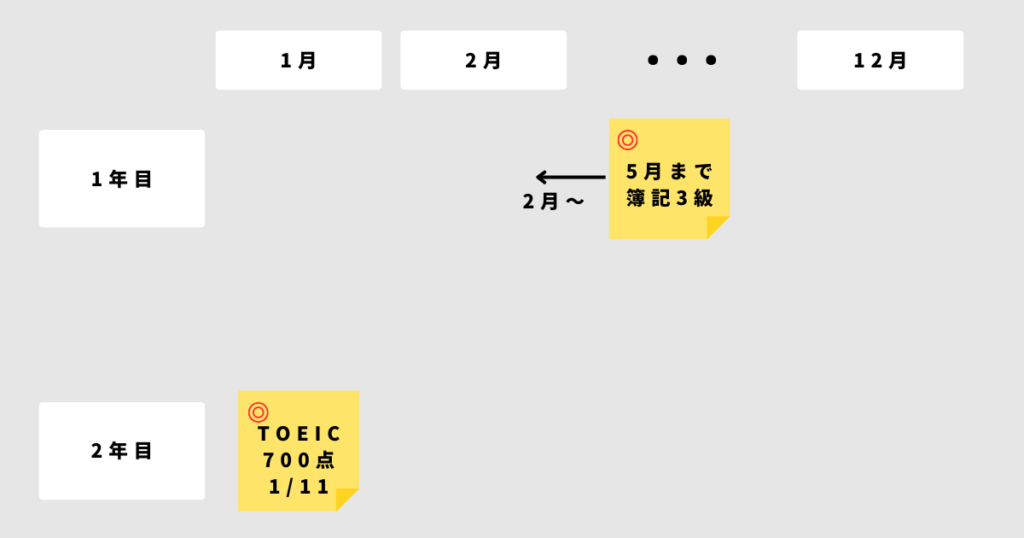

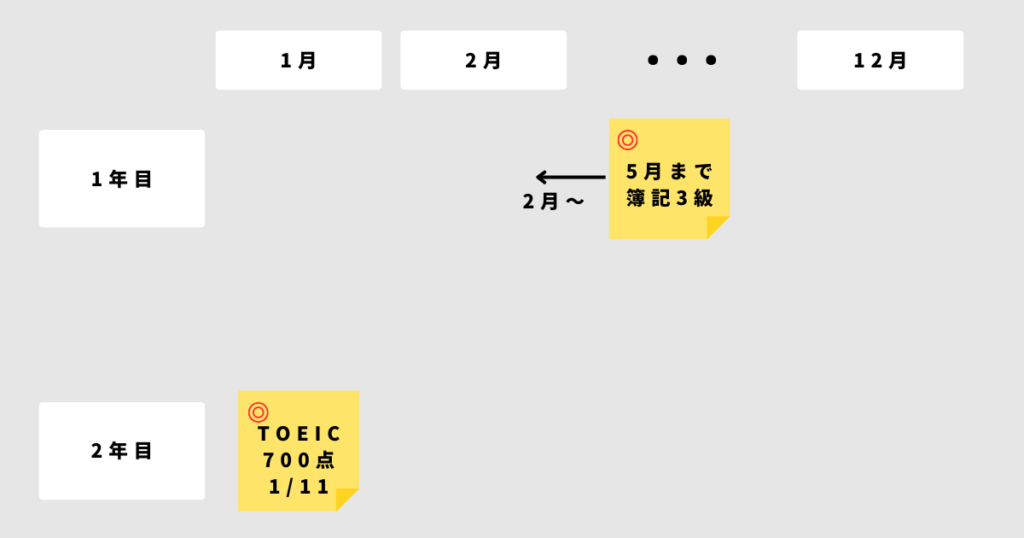

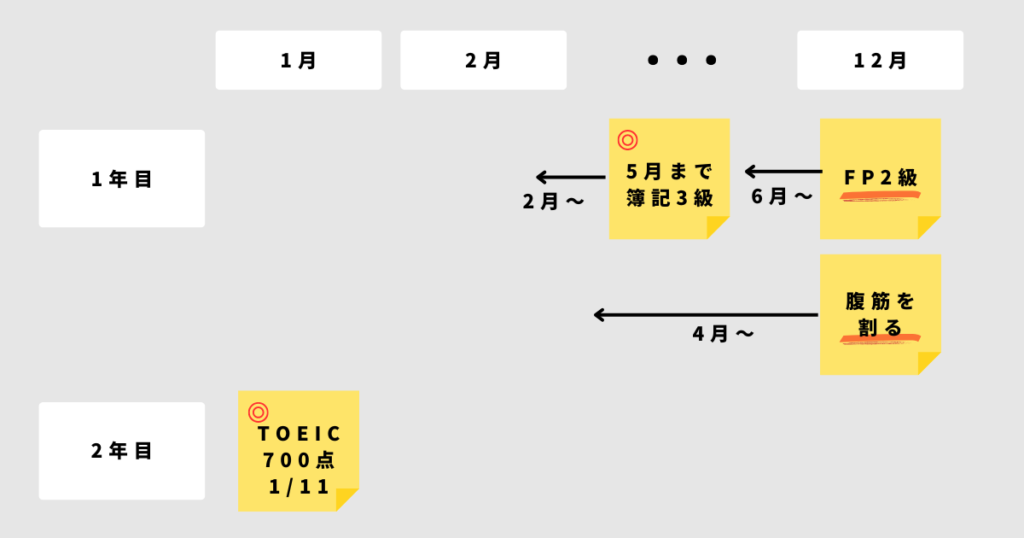

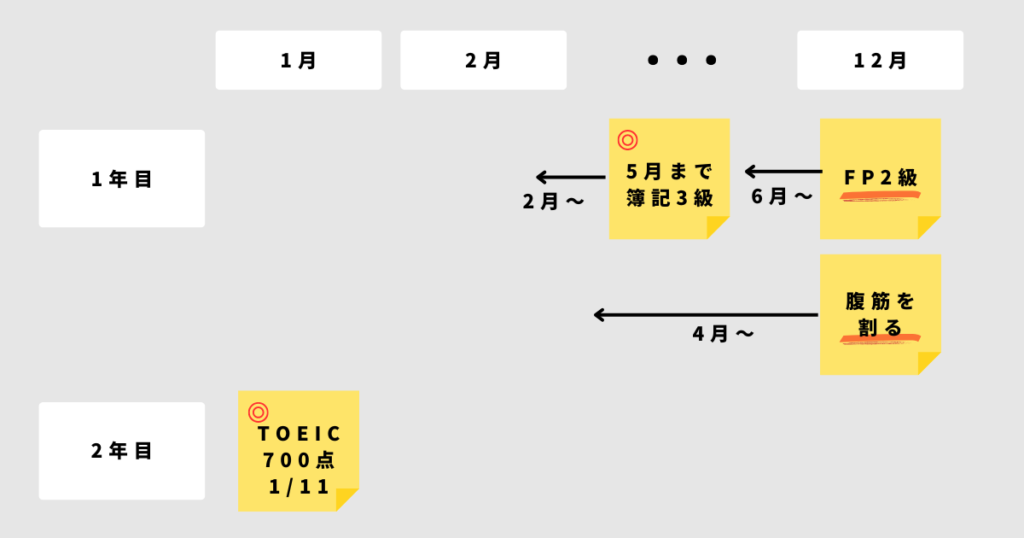

まずは1月から12月までの一覧を作ります。方法は自由ですが、ジャンル分けの方法で同じように決めましょう。

- エクセルを使う場合 → 各月のセルを作り、目標を書き込む。

- 付箋を使う場合 → 1月~12月の付箋を横に並べ、その下に目標を貼っていく

もし2年目3年目と目標を立てられるのであれば、縦に並べていくようにします。この時にジャンル分けした短期・中期・長期に合うようにスケジュールを立てていきましょう。

①期限が決まっているものを決める

すでに期限が決まっているものを最優先にスケジュールに入れます。ジャンル分けしたときに2重丸など目印を付けたものです。これは優先度が高いので目立つようにしておきます。

試験日は調べてその日に合わせよう!

②訓練が必要なものを決める

次に勉強や練習など時間がかかるものを決めましょう。

これは「達成日」+「必要な準備期間」を意識して配置します。FP2級の資格を取得するならば一般的に言われている半年を目安にするなど、必要な期間を記入します。

また準備期間を決めることで他のやりたいことと同時に何かをしないといけないというのを回避することができます。エクセルなら色を付け付箋なら練習の期間も書いておくなどしましょう。

③継続が必要なものを決める

次は「1ヶ月続ける」や「1年間やる」などの目標の達成日を決めましょう。達成日を決めることでこの日から始めないと終わらないという気持ちになり、必然的に開始日を決めることができます。

またこういった目標は続かないこともしばしばあります。毎日というよりかは週三回など自分に無理のない目標を立てることを決めましょう。また同時に毎日続かなかった時はどうするか、リセットして最初からにするのかなどを決めておくと良いです。

私のおすすめは英語アプリのDuolingoが行っている方法で、

「毎日達成した数を記録していく」+「1日達成できなくても免除チケットを持つ」

という方法が良いと思います。1日免除チケットは例えば1ヶ月続いたら1枚もらえるという風にしてゲーム感覚で続けましょう。

私は継続がとにかく苦手ですがDuolingoでは100日を超えて毎日継続できています。これはアプリのリマインドなどの効果も大きいですが、継続日数が大きくなるにつれて0に戻ってしまうのが嫌という気持ちがあるからです。1日忘れたからすぐやり直しではモチベーションが続きません。できなくても自分を許すようなシステムがあると効果的に継続できます。

④達成できそうなものを決める

さてここまで決めたら残っているのは「人生を通してやりたいこと」か「時間とお金があれば達成出来ること」のはずです。次は達成できそうなことを月ごとに決めていきます。

時間があるように感じる人もいれば、思ったより忙しいと感じる人もいるかもしれません。最初に考えた「どのくらいですべてを達成したいか」という期限を基に毎月何個達成しないといけないかで決めましょう。他にも自分自身の予定や忙しさなどを加味して決めていきましょう。

⑤イメージができないものはあとに残しておく

実際にスケジュールを立ててみて、期限を考えられなかったものもあると思います。そういったものや、ジャンル分けの時点で期限を決めないとしたものは別にまとめておきます。あなたが達成できると思ったときや、できたときにまた見返せるようにしておきましょう。

無理にスケジュールを立てないことで、達成できなかったという計画倒れになってしまうことを防げます。

まとめ

いかがだったでしょうか。「人生でやりたいことリスト100」のスケジュールは立てられそうですか?

いきなり全部決めるのではなく直近の1年や1か月の間だけでも目標を決めるとそれに対して行動を起こしやすくなります。わたしもなかなか達成できていないのが現状です。この記事を作るにあたって私のスケジュールを立てました。

実際に私のやりたいことリスト100のスケジュールに関する記事はこちら

自分の「やりたいこと」にどんどん挑戦して、一緒にワクワクする人生を創っていきましょう!